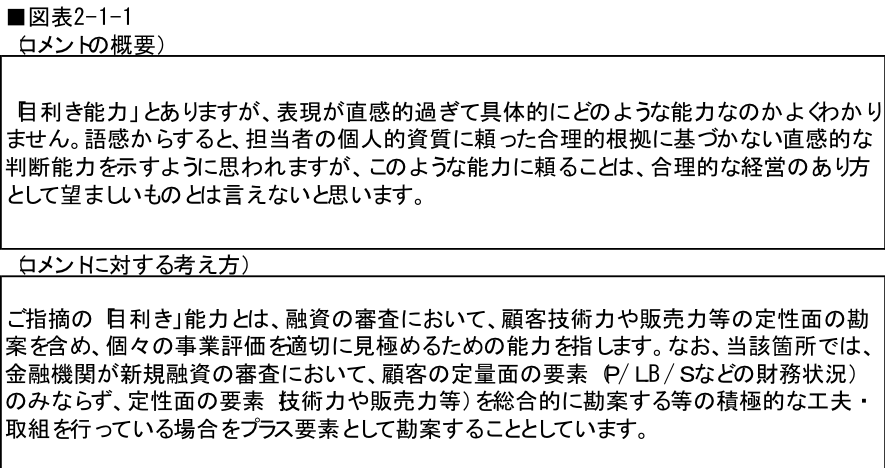

PHP文庫 2018年10月15日 第1版 第1刷

(P410)

(P410)

“知る”と“理解”は“雲泥”万里

知識を「知っている」ということと「理解している」ということは全く別物です。このことについては、洋の東西を問わず、古人も繰り返し戒めています。

孔子曰く「学びて思わざれば即ちくらし」

老子曰く多聞なればしばしば窮す」

知識の蓄積(インプット)はあくまでも「スタート地点に立った」にすぎません。それを如何に実践(アウトプット)に移して、試行錯誤の中から、言葉で得た知識の「新の意味」を体感し、血肉と知るか、そこにかかっています。

インプットしながら、それをアウトプットしないのは、自転車の前輪だけはめて、後輪をつけずにペダルを漕ぐ人と似ています。

決して前に進むことはありません。

にもかかわらず、知識の蓄積だけで満足してしまう人は大変多い。

よく「年に100刷の本を読む」と自慢げに口にする人がいますが、そうした人はこの典型と言ってよいでしょう。

どれほど膨大な知識を蓄積しようとも、こういった人が大成した例(ためし)はありません。

せっかく得た知識がまったく活かされないためです。

インプット(知識)したものはアウトプット(実践)して初めて生きてきます。最終章の本性では、知識を生かすことの重要性を学んで行くことにしましょう。

(以下は一部だけ記載します)

P416「君命も受けざるところあり」

上司から命令を受けた部下が、いざ現場についてみると、その命令が元外れであることがあります。それは、上層部の無能・無意識によるそもそも誤った命令であったり、あるいは会議室で決議されたときには正しい判断であっても、現場は刻一刻と状況が変わるため、その命令が実行に移される段になったとき、まとはずれな命令になってしまっていることもあります。こうした場合、孫武は自著の中で「現場の判断で上司の命令に背くことも許される」と述べています。

P418「理解したものは必ず行動となって顕れる」

「知行合一」という言葉があります。これは明代の儒学者・王陽明の言葉です。「理解したことは、必ず行動となって現れるものであり、行動に表れないということは、その者は知識はあっても何もわかっていないという証である」という意味です。

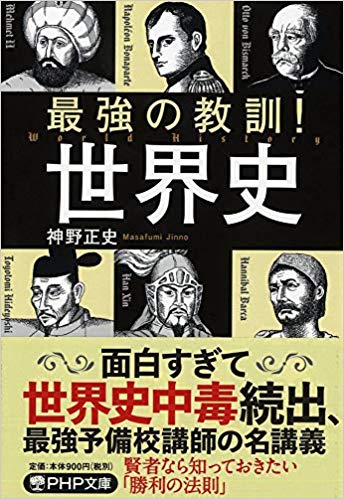

2018年最後の今日の1ページは「最強の教訓世界史」です。

まえがきに、古今を問わず、歴史にその名をとどめし偉人たちが口を揃えて言う言葉が「歴史を学べ」ではなく、「歴史に学べ」です。とあります。ナポレオン、劉備玄徳。ユスティニアヌス大帝、東郷平八郎、韓信…歴史登場する人物が、どのようにして困難を乗り越えてきたかわかりやすく書いてあり、興味深く読みました。最後の章が、インプットとアウトプットの話でした。戦略ナビを開発するため、バランス・スコアカードを学んできましたが、2019年はアウトプット優先で行きます。来年もよろしくお願いします。